오호 십육국 시대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

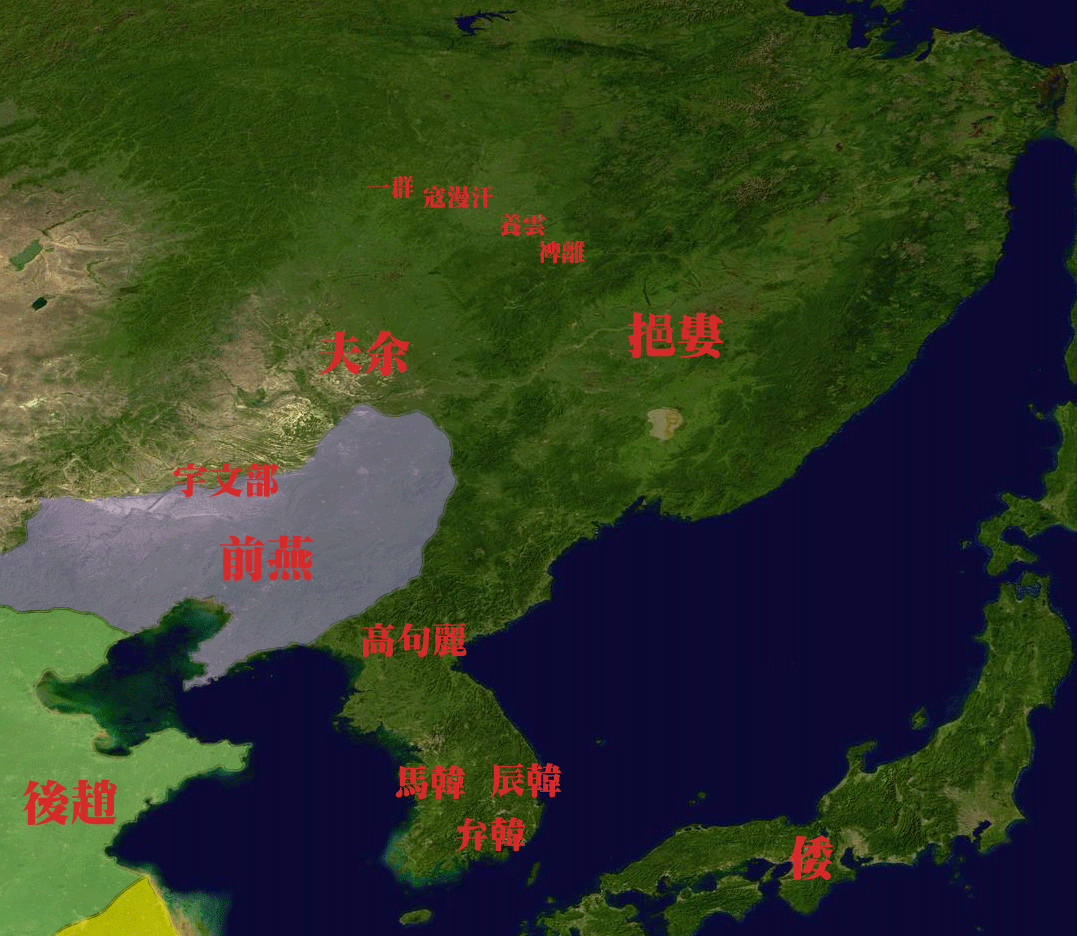

오호 십육국 시대는 304년부터 439년까지 중국 화북 지역에서 흉노, 선비, 저, 갈, 강 등 다섯 이민족(오호)과 그들이 세운 여러 국가들이 난립했던 시기를 말한다. 이 명칭은 최홍의 《십육국춘추》에서 유래했으며, 실제로는 16개보다 많은 국가가 존재했다. 이 시대는 서진의 멸망 이후 팔왕의 난과 영가의 난을 거치며 혼란 속에 시작되었다.

역사는 서진의 멸망, 지방 종친들의 부상, 팔왕의 난, 이민족들의 독립, 전조와 후조의 대립, 전진의 통일과 쇠퇴, 북위의 등장과 화북 통일, 동진의 북벌 등으로 전개되었다. 각 국가는 서진의 행정 구역을 계승했지만, 잦은 전쟁으로 인해 행정 구역이 자주 변경되었으며, 이민족과 한족을 분리 통치하는 호한분치 제도를 시행했다.

이 시기에는 불교가 융성하여 문화적으로 큰 영향을 미쳤으며, 둔황 막고굴과 맥적산 석굴 등 불교 건축물이 건립되었다. 군사 조직은 이민족 분치 제도에 기반하여 기병 중심의 군대가 운영되었으며, 사회적으로는 한족과 이민족 간의 융합이 이루어졌다. 주변 국가로는 고구려, 유연, 서역 국가들이 있었으며, 이들과의 관계는 전쟁과 교류를 통해 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 명수 16 - 연운십육주

연운십육주는 당나라 시대에 설치된 16개의 주로, 중국 중부 농업 평원과 북쪽 유목민 초원 지대를 나누는 산맥을 따라 위치하며 만리장성이 있던 곳으로, 요나라의 지배를 거쳐 명나라 때 한족 영토로 회복되었다. - 명수 16 - 십육섭

십육섭은 어떠한 내용도 존재하지 않는 빈 페이지이다. - 오호 십육국 시대 - 모용부

모용부는 3세기부터 5세기 초 화북 지역에서 활동한 선비족의 한 부족으로, 요서 지역에서 유목과 농경을 병행하며 세력을 키워 여러 국가를 건국하고 토욕혼을 건국하기도 했으나, 5세기 초 북위의 화북 통일 과정에서 쇠퇴하였다. - 오호 십육국 시대 - 정령 (민족)

정령은 기원전 3세기부터 5세기경 바이칼호 서쪽에서 남시베리아에 걸쳐 거주한 유목 민족으로, 흉노와 돌궐의 지배를 받으며 여러 집단으로 나뉘어 이동했고, 일부는 중국 북부에 정착하여 적위를 건국했으며, 이후 고차 또는 철륵으로도 불리며 튀르크족 형성에 영향을 미친 것으로 보인다. - 명수 5 - 5개국 방위 협정

5개국 방위 협정은 1971년 오스트레일리아, 말레이시아, 뉴질랜드, 싱가포르, 영국이 체결한 안보 협정으로, 회원국들은 상호 협의를 통해 공동 대응을 약속하며 군사 협력 및 상호 운용성을 강화하고 사이버 보안 및 우주 안보 등 새로운 위협에 대한 공동 대응 능력 강화를 추진하고 있다. - 명수 5 - 파이브 아이즈

파이브 아이즈는 미국, 영국, 캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드 5개국 간의 정보 동맹으로, 각국의 정보기관을 통해 수집한 정보를 공유하며 냉전 시기부터 현재까지 국제 정세에 대응하기 위해 감시 및 정보 공유 범위를 확대하고 있다.

2. 명칭의 유래

팔왕의 난과 영가의 난 이후, 한족의 지배 아래 있던 여러 이민족들이 반란을 일으키면서 화북 지역에는 다양한 국가들이 등장하였다. 이 시기에 화북을 지배했던 주요 다섯 이민족을 '오호'라고 부르는데, 여기에는 흉노, 선비, 저, 갈, 강이 포함된다.

서진이 붕괴된 이후, 화북 각지에서는 여러 군벌들이 독립을 주장하며 난립했다. 301년 한족 장궤가 량주 일대에서 전량을 건국했고, 304년에는 저족 출신의 이웅이 사천 일대에서 성한을 건국했다. 315년에는 선비족 탁발씨 출신의 탁발의로가 내몽골 지역에 대나라를 세웠다.[1]

'오호십육국'이라는 명칭은 이 시대 여러 이민족 국가들을 통칭하는 용어이다. 그러나 실제로는 염위, 적위, 서연, 구지, 후촉 등 16개국 외에도 많은 국가들이 존재했다.

'오호'라는 용어는 전진 황제 부견의 입을 통해 처음 언급되었지만, 정확히 어떤 민족들을 지칭하는지는 명확하게 정의되지 않았다. 역사학자들은 '오호'가 유연이 이끌던 오부흉노(五部匈奴)에서 유래했다고 보기도 했지만, 당시 역사서에서는 '오호'를 모든 이민족을 통칭하는 용어로 사용했기 때문에 학계의 지지를 받지 못했다. 진인각(陳寅恪)은 '오덕종사'에서 오호의 이름이 도위부명(圖纬符命)의 산물이라고 주장했고, 주일량(周一良)도 이를 지지했다.

가와모토 요시아키는 『십육국춘추』가 집필된 후에야 중국 전통 사가들이 '오호'의 구체적인 내용을 정하기 시작했다고 보았으며, 일본 학자 나미 모리는 저서 『수당제국과 고대조선』에서 오호십육국이라는 개념이 당나라 초기에 정사를 편찬하면서 형성되었다고 주장했다. 남송 시대의 홍매(洪迈)는 『용재수필』에서 유총, 유요, 석륵, 석호, 모용황, 부견, 모용수 7인을 흉노·선비·갈·저 출신으로 언급했으며, 왕응린(王應麟)은 유연, 석륵, 모용황, 부견, 요장을 각각 흉노·갈·선비·저·강 출신으로 해석했다. 이를 통해 남송 시대에 오호의 개념이 정립된 것으로 보인다. 이후 "오호= 흉노·선비·갈·강·저"라는 정의가 널리 받아들여졌다.

오호는 흉노·선비·갈족·저족·강족의 5개 민족을 뜻한다. 이들은 각각 여러 국가를 세웠는데, 흉노는 전조, 하, 북량을, 선비는 전연, 후연, 남연, 남량, 서진을, 갈족은 후조를, 저족은 성한, 전진, 후량을, 강족은 후진을 건국했다. 한족은 전량, 염위, 서량, 북연을 세웠다.[1]

하지만, 이는 건국의 중심이 된 민족일 뿐이며, 각 국가 안에는 여러 민족이 섞여 있었다.[1]

3. 역사

유총은 서진을 멸망시킨 뒤 화북 대부분을 차지했지만, 그의 사후 후계자였던 유요와 개국공신 석륵 사이에 갈등이 발생했다. 결국 석륵은 전조에서 독립하여 '조(趙)'를 건국했다. 흉노족 유요의 조나라를 '전조', 갈족 석륵의 조나라를 '후조'라고 구분한다. 329년, 석륵은 유요를 격파하고 전조를 멸망시켜 화북을 통일했다.[7]

333년 석륵이 사망하고 아들 석홍이 즉위했으나, 실권자이자 사촌이었던 석호가 석홍을 폐위시키고 즉위했다. 석호는 매우 포악한 성격으로 공포 정치를 펼쳤으며, 이 시기가 후조의 전성기였다. 석호 사후 황족들 간의 계승 분쟁으로 후조는 쇠약해졌다. 석륵의 양자였던 한족 출신 염민은 성을 '염(冉)'으로 고치고 염위(冉魏)를 건국, 351년에 후조를 멸망시키고 다수의 갈족을 학살했다.

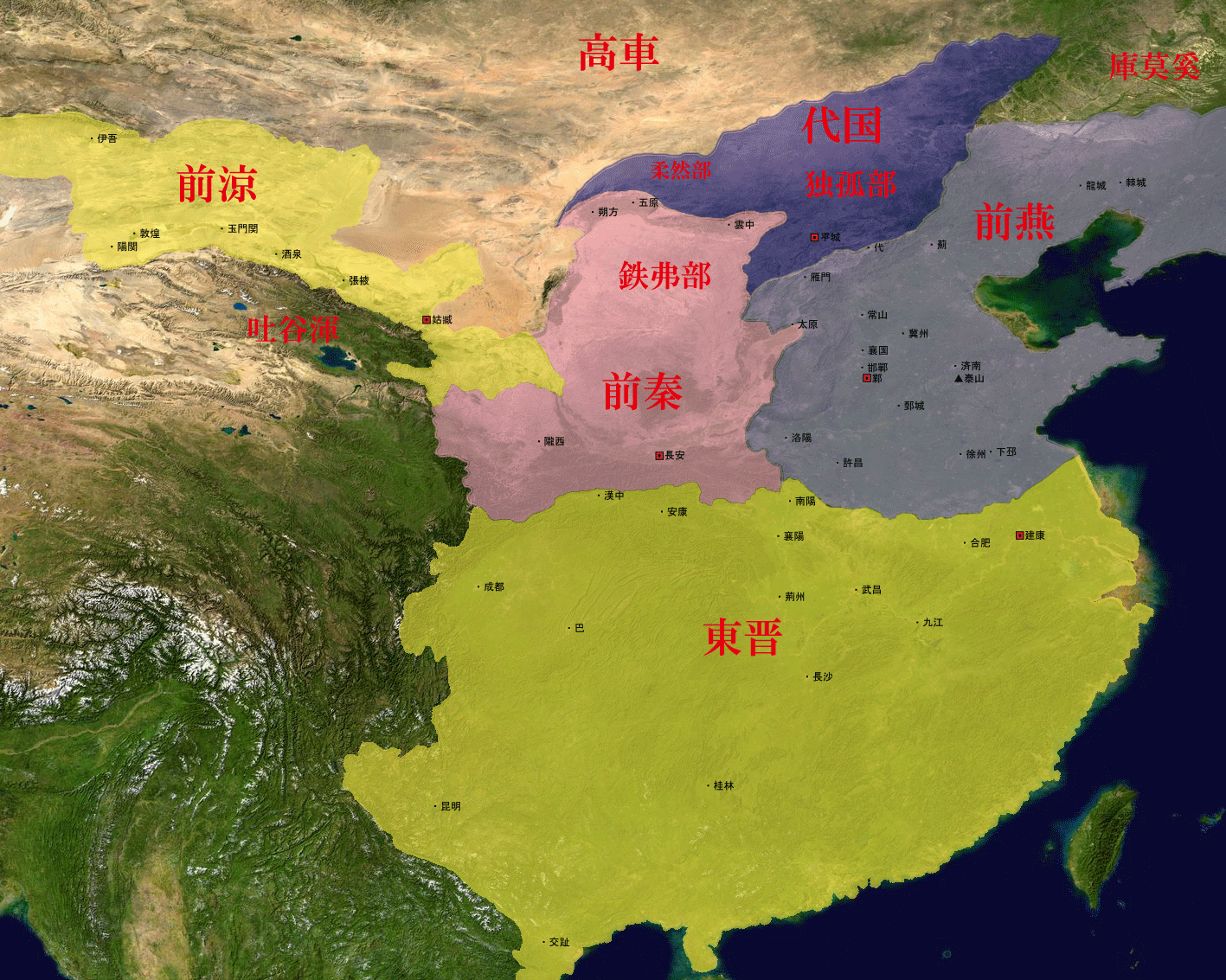

후조가 멸망한 후, 화북 각지는 군웅할거 상태가 되었다. 요동에서는 선비족 모용씨가 전연(前燕)을 건국했고, 관중에서는 저족 출신의 부홍(苻洪)이 전진(前秦)을 세웠다. 그러나 염위는 모용각에게 패망했고, 전연과 전진은 각각 관동과 관서로 화북을 양분하여 패권을 다투었다.[5]

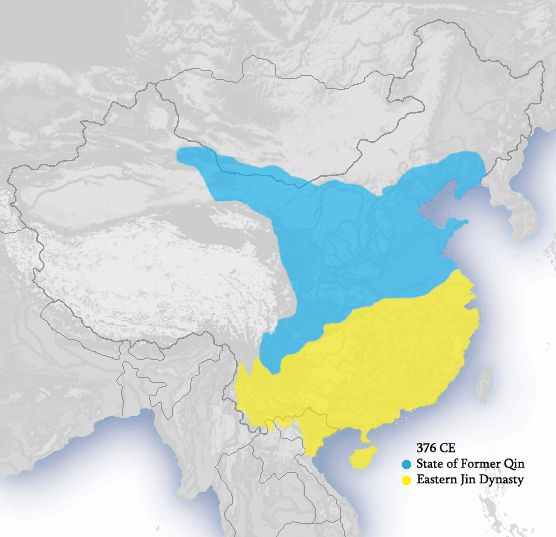

357년, 부견이 반정을 일으켜 전 황제 부생을 폐위시키고 즉위했다. 왕맹(王猛)을 등용하여 내정에 힘쓰는 한편, 370년에 전연을 침공하여 멸망시키고, 373년에는 동진의 사천 지역을 정복했으며, 376년에는 전량과 대나라를 멸망시켜 화북을 통일했다. 부견은 100만이 넘는 대군으로 383년 동진을 침공했으나, 비수대전에서 동진의 기만책에 휘말려 크게 패배했다. 이 전투의 패배로 전진은 급격히 쇠퇴했고, 각지에서 여러 민족 군벌들이 할거하면서 화북은 다시 혼란기로 접어들었다.[1]

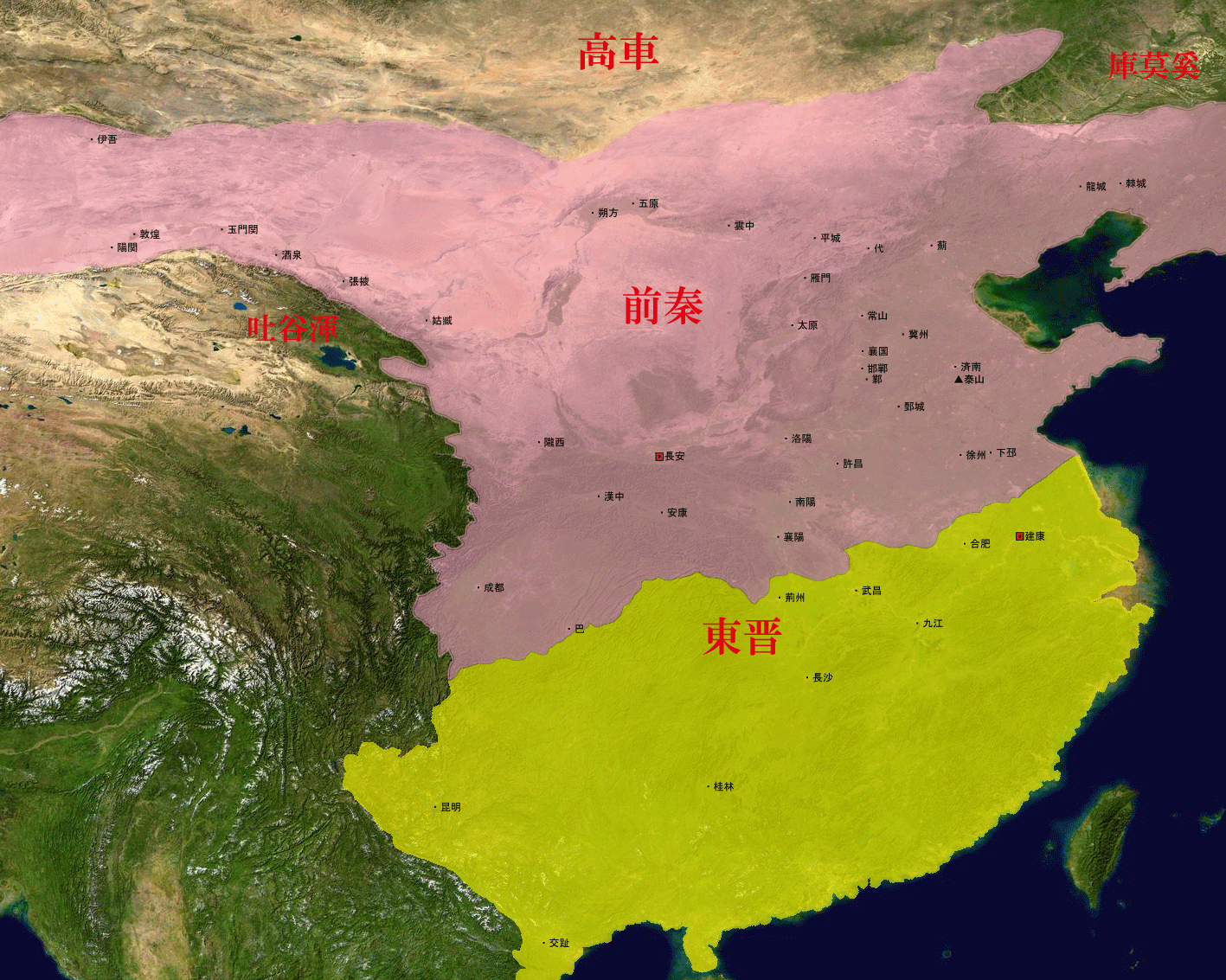

비수대전 이후 요장은 후진을, 모용수는 후연을 건국했으며, 서진, 후량, 대 등도 건국되었다. 후연과 후진이 가장 강력했으나, 선비족 탁발규가 건국한 북위와 흉노족 혁련발발이 건국한 북하가 이들을 누르고 강대해졌다.[1]

395년, 북위는 후연을 격파하고 남연과 북연으로 분열시켰으며, 대부분의 영토를 빼앗았다. 후진 또한 북하에게 공격당해 영토를 상실하다가 417년 동진의 유유에게 멸망당했다. 북하는 유유가 물러간 뒤 장안을 탈취하여 북위와 화북을 양분했으나, 427년 북위에게 패한 뒤 쇠퇴를 거듭하다 431년에 멸망당했다.

436년 북연을, 439년 북량을 멸망시킨 북위가 마침내 화북을 통일하면서 오호십육국 시대는 막을 내리고 남북조시대가 시작되었다.[2]

한편, 동진은 환온, 유유 등이 북벌을 시도하여 일부 성과를 거두기도 했지만, 결국 화북 수복에는 실패했다.[8] 유유는 북벌의 공을 바탕으로 권력을 장악하고 동진을 멸망시킨 후 유송을 건국했다.

3. 1. 배경

주나라가 서융의 공격으로 멸망하고, 전국 시대 국가들이 흉노 등의 침입에 대비해 만리장성을 쌓은 것에서 알 수 있듯이, 중원인들은 북방 유목민들과 평화롭거나 때로는 무력적인 관계를 맺어왔다. 만리장성은 유목 문화권과 정주 문화권을 구분하는 경계선 역할을 했다.[10]

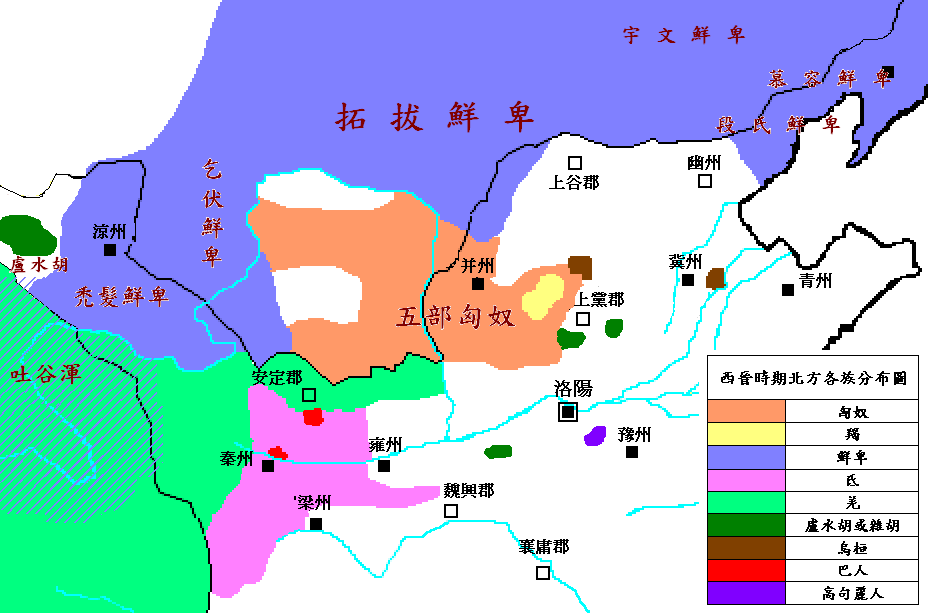

한 무제 시대에 흉노가 약화되고, 선비족 역시 단석괴 사후 분열되면서, 2~3세기경 중원인들은 북방 유목민들을 적극적으로 수용하기 시작했다.[11] 십상시의 전횡, 후한 붕괴, 삼국 시대 등의 혼란기에 많은 이민족들이 중국 영내로 들어와 군인으로 복무하거나 군벌 휘하에 복속되었다. 흉노 선우 어부라가 원소에게 속하고, 조조가 남흉노를 5부로 나누어 분치했으며, 강족 혼혈인 마등이 유비 휘하에서 장군직을 맡은 것이 그 예이다.[12]

서진 사마충의 무능으로 정부 기능이 마비되고, 가남풍을 비롯한 외척들이 권력을 장악하면서 중앙 황실은 혼란에 빠졌다. 가남풍은 사마위, 사마윤, 사마요 등을 움직여 권신 양준을 숙청하고, 사마량과 위관을 제거한 후 사마위까지 제거하며 정권을 장악했다. 이후 황태자 사마휼을 죽이려 하자, 조왕 사마륜을 비롯한 지방의 사마씨들이 반발했다.

사마휼이 사망하자 사마륜은 사마경과 함께 낙양을 점령하고 가남풍 일족을 멸족시킨 뒤 권력을 잡았다. 그는 사마충의 대를 끊고 황제에 즉위하려 했고, 이에 다른 종친들이 반발하면서 8명의 종친들이 군사를 일으켜 6년간의 내전, 즉 '팔왕의 난'이 발발했다. 306년 회제 사마치 즉위와 사마월의 실권 장악으로 팔왕의 난은 종결되었지만, 지방 종친들과 황실 친위 세력이 붕괴되면서 서진은 쇠퇴하기 시작했다.[12]

팔왕의 난으로 서진이 약화된 틈을 타 이민족들이 자립하여 서진 내부에 세력을 형성했다. 특히 남흉노 수령 유연은 사마영 휘하에 있다가 304년 독립하여 한을 건국하고 북중국을 휩쓸었다. 서진 중앙 정부는 혼란에 빠졌고, 311년 왕연이 10만 병력을 이끌고 낙양을 탈출했으나 석륵에게 격파되어 48명의 고위직이 포로로 잡히는 대참사가 일어났다. 낙양이 포위되었지만 각 지방의 황족과 호족들은 중앙정부에 대한 충성심이 사라져 지원군을 보내지 않았고, 결국 낙양은 함락되었다. 313년 장안에서 민제 사마업이 옹립되었으나, 서진은 사실상 멸망한 상태였다. 316년 유요의 침공으로 서진 임시정부는 항복하고, 사마업은 살해되었다.

3. 1. 1. 서진의 건국과 내부의 여러 모순들

위, 촉, 오의 삼국 시대 세력 판도는 점차 화북을 장악한 위로 기울었고, 청류파 지식인 출신이었던 하내 사마씨(河內 司馬氏) 가문이 위로부터 정권을 탈취한 뒤 서진을 건국했다. 진무제 사마염(司馬炎)이 내건 국시는 크게 두 가지 측면을 지니고 있었다. 하나는 전란기의 군벌 집단을 기반으로 성장한 조위가 필연적으로 따를 수 밖에 없었던 전제적·법가적인 정책 방향을 부정하는 것이었고, 다른 하나는 지방 사회가 붕괴되면서 강고한 기득권층으로 굳어진 문벌들의 귀족적·퇴폐적 사회 풍조를 단속하는 일이었다. 이에 그 대안으로, 후한 시대 이래로 흐트러졌던 유교 질서를 회복하는 것이 가장 중요한 정책이 되었다.

그러나 이러한 방식은 오히려 역효과를 가져오게 되었다. 가장 큰 문제는 하내 사마씨가 당시로서는 상상도 하지 못할 위법을 통해 황위를 찬탈한 것이었다. 사마염의 조부 사마의는 고평릉의 변이라는 무력 쿠데타로 정권을 잡았고, 그 큰아들 사마사는 외척을 암살하고 조방을 폐위시켰으며, 작은아들 사마소는 아예 백주대낮에 조모를 시해하기까지에 이르렀다. 이외에도 정권 찬탈 과정에서 사마씨 일족에 조금이라도 제동을 거는 세력이 있으면 적극적으로 권력과 무력을 동원해 뿌리를 뽑아버리는 일이 빈번했다.[12]

이처럼 억지적인 수단으로 정권을 찬탈했다면 최소한 그 수단을 정당화할 근거라도 있어야 했으나, 하내 사마씨에게는 애초부터 그런 것이 존재하지를 않았다. 조씨의 위나라는 적어도 조조가 후한 정권에 기대어 성장하지 않은 독립적인 세력으로서 (명목상이기는 하지만) 붕괴해가던 한나라를 일정기간 동안 유지시켜 주었다는 점, 헌제가 간신 동탁에게 옹립되어 정통성에 문제의 소지가 있는 황제였다는 점, 그리고 조조·조비·조예에 이르는 3대 동안 초토화된 낙양을 복구하고 황건적의 난으로 피폐해진 민생을 재건했다는 점에서 "조씨가 어떻게 제위에 오를 수 있는가"라는 질문에 최소한의 할 말은 있었다. 그러나 사마의에게 내치적인 업적은 아예 없었고, 말 그대로 조씨 정권을 찬탈한 뒤 이름만 바꿔 칭한 사마씨 정권에 불과했다. 심지어 훗날 사마염의 재종손이었던 동진의 명제는 자신의 조상들이 위나라를 찬탈하고 서진을 건국한 과정을 듣고 난 후, "그 말대로라면 이전에 있던 서진이 멸망한 것은 당연한 일이고 우리 나라(동진)도 오래 못 가지 않겠는가?"라며 한탄을 금치 못할 정도였다.

결론적으로 사마염은 자신이 내건 '유교 질서의 회복'이란 명분이 적극 강조될수록 자신의 정통성이 약화되는 아이러니한 상황에 처했다. 따라서 278년 이후 사마염은 사실상 유교 질서의 실현이라는 기조를 포기했는데, 이러한 이유들 때문에 서진은 통일 왕조라면 으레 있는 '사상'이라고 할 것이 아예 없었다.

3. 1. 2. 지방 종친들의 부상

사마염은 황권 강화를 위해 종친들에게 군사력을 포함한 강력한 권한을 부여했다. 이는 조위가 종친 세력을 억제하다가 사마의에게 정권을 빼앗긴 사례를 반면교사 삼은 조치였다. 사마염은 조위의 정책을 계승하여 환관을 멀리하는 대신 종친으로 황권을 방어하려 했다.[12] 그러나 황족에게 휘하 관속을 마음대로 임명할 수 있는 인사권을 주고, 277년부터는 최대 5,000명에 달하는 군대를 공식적으로 허용하여 종친들이 자체적인 세력을 구축할 수 있도록 한 것은 이전 전한 등의 통일 왕조와 비교했을 때 지나치게 강력한 권한이었다.이러한 조치는 결국 팔왕의 난을 유발하고 서진의 쇠퇴를 가속화했다. 각 군관구가 너무 거대하여 종친 한 명당 통솔하는 병력이 지나치게 비대했고, 사마염 사후 즉위한 사마충이 심각하게 무능하여 중앙 정치가 혼란에 빠졌기 때문이다.

3. 1. 3. 팔왕의 난

사마충이 무능하여 정부가 제대로 기능을 하지 못하자, 중앙 황실은 곧 외척들에 의해 완전히 장악되었다. 특히 사마충의 황후이자 외척 가충의 딸이었던 가남풍의 권세가 어마어마했는데, 그녀는 초은왕 사마위와 회남충장왕 사마윤, 동안왕 사마요를 움직여 권신 양준을 숙청하고 정권을 잡았으며, 황제의 명을 빌미삼아 여남왕 사마량과 노신 위관을 제거하고 필요가 없어진 사마위까지 토사구팽하면서 정권을 장악했다.[12] 이후 그녀는 황태자 사마휼이 자신의 권력에 방해가 될까 봐 두려워 그까지 죽이려 하였는데, 이 소식이 알려지자 지방 각지에서 권력을 잡고 있던 사마씨들, 그 중에서도 조왕 사마륜이 가장 크게 반발하였다.사마휼이 가남풍에게 사망하자, 사마륜은 제왕 사마경과 함께 낙양으로 진군해서 가남풍과 그 일족들을 멸족한 뒤 권력을 잡았다. 게다가 그는 사마충과 사마휼의 대를 확실히 끊어버리고 자신이 직접 황제에 즉위할 계획을 세웠다. 황통이 넘어가게 생기자 다른 종친들 역시 격렬하게 반발했고, 결국 약 8명의 종친들이 각지에서 군사를 모아 수도로 진군하면서 약 6년 간에 걸친 내전이 일어났다. 내란을 주도한 종실제왕들이 모두 여덟이라고 하여 이것을 '팔왕의 난'이라고 일컫는다. 팔왕의 난은 306년 회제 사마치가 즉위하고 동해왕 사마월이 실권을 잡으면서 공식적으로 막을 내렸지만, 그 과정에서 지방의 종친들이 완전히 죽고 정예 군대를 지휘할 황실친위 세력이 사실상 공중분해됨으로써, 이 시점부터 서진은 속수무책으로 붕괴하기에 이르렀다.[12]

3. 2. 개막

후한 왕조 말기부터 서진 초기까지, 중국 북부 변방에 살던 많은 수의 비한족들이 중국 북부에 정착했다. 흉노와 선비 같은 일부 이주민들은 북부 초원에서 온 유목민이었다. 저족과 강족 같은 다른 이들은 중국 남서부의 사천 산악 지역에서 온 농부와 목축민이었다. 이들은 한족과 함께 살았으며, 정도는 달랐지만 한화되었다. 많은 이들이 농장 노동자로 일했고, 일부는 조정과 군대에서 관직을 얻었다. 그러나 이들은 차별에 직면했으며 씨족 및 부족 소속을 유지했다.[1]한-흉노 전쟁에서 한나라 장군 두헌이 흉노 연맹을 물리친 후 한나라는 남흉노와 그들의 선우를 중국 북부로 이주시켰다. 서기 167년, 단경은 반강족 운동을 벌여 강족을 학살하고 그들을 변경 밖 중국 북부에 정착시켰다.[3] 조조는 흉노 유목민들을 반란의 가능성이 적은 현대 산시성의 타이위안 근처, 변경에서 멀리 떨어진 곳에 정착시키는 정책을 펼쳤다. 흉노는 유목 생활을 포기했고, 엘리트들은 중국-유교 문화에 대한 교육을 받았지만, 그들은 자신들의 독자적인 정체성을 유지했으며 그들이 받은 차별에 분개했다.[4]

팔왕의 난(291–306)은 진나라의 두 번째 통치자인 혜제의 치세 동안 제국 권위를 심각하게 분열시키고 약화시켰다. 수십만 명이 사망하고 수백만 명이 내분으로 인해 삶의 터전을 잃었으며, 과도한 세금과 억압에 대한 민중 반란이 전국에서 발생했다. 군대에 대거 징집된 북부와 북서부의 수많은 부족 집단은 혼란을 틈타 권력을 장악했다.[5] 사천 지역에서 저족 추장인 이웅이 반란을 성공적으로 이끌었고 304년에 성한 왕국을 건국했다. 이로써 진나라의 권위가 무너지면서 중국에 독립 왕국이 세워지기 시작했으며, 이 왕국들의 대부분은 중국식 연호를 사용한 비중국 부족 지도자들이 건국했다.

290px

전한 선제 시대에 흉노가 분열되었고, 후한 광무제 시대에는 해락시축제선우가 광무제에게 입조하여 흉노는 한나라 영토 주변에 거주하게 되었다. 후한 말기에는 산시성 북부에 거주하는 자들도 있었다. 한편, 북아시아의 패권은 선비가 획득했는데, 선비는 2세기・3세기에 단석괴의 지휘 아래 북아시아에 패권을 주장했지만, 이후 분열되었다.

서쪽에 있던 강족은 한나라의 통제 하에 있었지만, 몇 차례 한나라에 대한 반란을 일으켰다. 저족은 전한 시대부터 간쑤성, 산시성, 사천에 거주하며 한나라의 지배 하에 있었으며, 한화가 진행되어 후한 말기에는 거의 정착 농경민으로 살고 있었다.

삼국 시대에는 위의 조조나 조비가 주변 이민족을 자국 영토 주변으로 이주시키는 정책을 펼치기도 했다. 내지로 이주한 여러 민족은 이전의 부족 형태를 유지한 채 중국의 용병으로 사용되는 경우가 많았다.

삼국 시대의 항쟁 이후, 겨우 중국을 재통일한 서진의 사마염은 통일 후 방탕해져 정치를 돌보지 않았다. 혜제는 어리석은 황제로 알려져 있었으며, 황후인 가남풍 등에게 이용당하기만 했다. 가남풍 등은 자신들의 권력을 굳히려고 제후왕인 황족들을 끌어들여 팔왕의 난을 일으켰고, 국내는 대혼란에 빠졌다.

팔왕의 난은 진이 제후왕에게 부여한 병력이 상당히 컸기 때문에 대규모로 번졌다. 전대의 위나라는 제후왕의 병력을 크게 줄이고 감시를 엄하게 하여 황제에 대한 반란을 막았으나, 중앙에서는 단명하거나 어린 황제가 잇따라 등장하면서 중신인 사마의가 대두되었지만, 이를 억누를 힘을 가진 제후왕이 등장하지 않아 사마씨에 의한 찬탈을 허용하고 말았다.

찬탈의 결과로 성립된 진나라는 이를 교훈 삼아 제후왕에게 큰 병력을 주었지만, 그것이 지나쳐 유력한 제후왕에 의한 권력 다툼이 생겼고, 그들은 자신의 병력으로 대항했기 때문에 난은 진흙탕에 빠졌다. 제후왕은 우호 관계에 있던 변방 이민족을 용병으로 이용했다.

306년에 팔왕의 난은 종결되었지만, 진나라의 국력 쇠퇴는 분명했고, 흉노의 선우 가문인 유연은 이를 기회로 여겼다. 304년 유연은 산시의 리석에서 자립하여 흉노 대선우를 칭하고, 한과 흉노가 형제의 의를 맺었던 것을 명분으로 한왕의 자리에 올랐다(유연 사후에 개칭하여 전조가 된다). 같은 해, 쓰촨에서 이웅이 성도왕을 칭하며 진나라로부터 독립했고(후에 국호를 대성으로 하고, 다시 한으로 개칭하여 성한이라고 불린다), 간쑤에서는 진나라의 량주 자사였던 장궤가 자립하여 전량 정권을 세웠다(왕이라고 칭하지 않고 진나라에 대해 신하를 칭했다). 이로써 오호 십육국 시대가 시작되었다.

3. 2. 1. 영가의 난

팔왕의 난이 306년에 끝났지만, 이미 내전을 틈타 남흉노의 수령 유연을 비롯한 이민족들이 서진 내부에서 세력을 키운 상황이었다. 특히 유연은 팔왕의 난 시기에 사마영의 휘하에 있다가, 304년 사마영이 무력화되자 서진으로부터 독립을 선언했다. 그는 좌국성(左國城, 현재의 산시성 리석구)을 근거지로 삼아 대선우를 칭하고, 11월에는 한나라 시기에 남흉노 선우들에게 하사되었던 유씨 성에 의거하여 한왕(漢王)을 칭하며 자신이 한왕조의 정통 계승자임을 자처, 국호를 '한'으로 고쳤다.[7] 이후 갈족의 석륵 등 여러 인재들을 받아들이고 부족들을 통일하여 북중국을 휩쓸었다. 310년 유연이 사망하고 아들 유총이 뒤를 이었다.한편, 서진의 중앙 정부는 혼란에 빠져 있었다. 311년 동해왕 사마월이 사망한 직후 구심점을 잃고 붕괴하기 시작했으며, 같은 해 4월에는 태위 왕연이 10만 명의 병사를 이끌고 낙양에서 탈출하는 사건이 벌어졌다. 이들은 석륵에게 추격당해 격파되었고, 왕연을 비롯한 48명의 고위직들이 포로로 잡히는 대참사가 일어났다. 이 병력은 낙양과 주변 지역을 방위하는 마지막 주력군이었다.

유총은 석륵과 유요, 왕미의 군대를 집결시켜 낙양을 포위했다. 310년 10월부터 주변 교통망을 차단하는 등 철저히 준비했다. 회제 사마치는 탈출을 결심했으나, 육로와 수로는 이미 모두 차단되어 낙양은 고립무원이었다.

311년 5월, 유총의 군대가 낙양에 들이닥쳐 황궁을 약탈하고 궁인과 보물들을 거두었으며, 관리들과 종실을 대거 학살했다. 회제와 양황후도 사로잡혀 끌려갔다. 313년, 유총은 사마치를 비롯한 포로 10만여 명을 모두 죽였다. 그해 여름 장안에서 민제 사마업이 옹립되었으나, 서진은 이미 낙양 함락과 회제의 죽음으로 사실상 멸망한 상태였다.

3. 2. 2. 서진의 멸망과 동진의 성립

주나라가 서융의 공격으로 멸망하고, 전국 시대 국가들이 흉노와 선비족 등의 북방 유목 민족을 막기 위해 만리장성을 쌓는 등, 예로부터 중원인들은 북방 민족과 갈등을 겪었다.[10] 그러나 한나라 한 무제 시기 흉노가 약화되고, 2세기 중반 단석괴 사후 선비족이 분열되면서, 2~3세기경 중원인들은 북방 민족을 적극적으로 수용하게 되었다.[11] 십상시의 전횡, 삼국 시대 등의 혼란기에 많은 이민족들이 중국 영내로 들어와 군인 등으로 복무했다.[12]위, 촉, 오의 삼국 시대는 위나라로 통합되는 듯했으나, 사마의의 고평릉의 변 쿠데타, 사마사의 조방 폐위, 사마소의 조모 시해 등, 사마씨 가문은 위나라 정권을 무력으로 찬탈하고 서진을 건국했다.[12]

사마염은 유교 질서 회복을 내세웠지만, 찬탈 과정의 정당성이 부족하여 오히려 역효과를 낳았다. 동진의 명제는 조상들의 위나라 찬탈 과정을 듣고 "우리 나라(동진)도 오래 못 가지 않겠는가?"라며 한탄했다.[12] 결국 서진은 통일 왕조의 '사상'이 부재했다.

팔왕의 난 이후, 남흉노 수령 유연은 304년 서진으로부터 독립, 한(漢)을 건국하고 북중국을 휩쓸었다.[12] 유총은 311년 낙양을 함락하고 황제 회제를 포로로 잡았으며, 313년 사마치를 비롯한 10만여 명을 죽였다.[12] 316년 유요가 장안을 함락, 민제를 사로잡아 서진 임시정부는 멸망했다.[12]

장강 이남 건업의 서진 황족 사마예는 서진 임시정부 항복 소식을 듣고 황제 즉위를 선언, 동진을 건국했다. 이로써 서진은 완전히 멸망하고, 한족들은 중원을 이민족에게 빼앗기고 강남으로 피난, 오호십육국 시대가 시작되었다.

3. 3. 초기

팔왕의 난(291–306)은 혜제의 치세 동안 제국 권위를 심각하게 분열시키고 약화시켰다. 이 난으로 수십만 명이 사망하고 수백만 명이 삶의 터전을 잃었다. 과도한 세금과 억압에 대한 민중 반란이 전국에서 발생했으며, 군대에 대거 징집된 북부와 북서부의 수많은 부족 집단은 혼란을 틈타 권력을 장악했다.[5] 흉노와 선비와 같은 일부 이주민들은 북부 초원에서 온 유목민이었다. 저족과 강족과 같은 다른 이들은 중국 남서부의 사천성 산악 지역에서 온 농부와 목축민이었다. 이주민으로서 그들은 한족과 함께 살았으며 정도가 다르게 한화되었다. 많은 사람들이 농장 노동자로 일했고, 일부는 조정과 군대에서 관직을 얻었다. 그들은 또한 차별에 직면했으며 씨족 및 부족 소속을 유지했다.

사천 지역에서 저족 추장인 이웅이 반란을 성공적으로 이끌었고 304년에 성한 왕국을 건국했다. 이로써 진나라의 권위가 무너지면서 중국에 독립 왕국이 세워지기 시작했다.

특히 남흉노의 수령 유연은 팔왕의 난 시기에 성도왕 사마영의 휘하에 있었으나, 304년 사마영이 무력화되자 서진으로부터 독립을 선언하고 좌국성(左國城)을 본거지로 삼은 뒤 대선우(大單于)를 칭했다. 그해 11월에는 한왕(漢王)을 칭하고 자신이 한왕조의 정통 계승자임을 자처, 국호를 '한(漢)'으로 고쳤다. 이후 그는 갈족의 석륵 및 한족 유랑민의 왕미와 같은 여러 인재들을 받아들이고, 분열되어 있던 부족들을 통일한 후 남하하면서 북중국을 휩쓸었다. 유연은 310년에 사망하였으며, 아들 유총이 그의 뒤를 이었다.

유총의 명령을 받은 석륵에게 왕연이 10만 명의 병사를 이끌고 가다가 모조리 격파되었고, 왕연 및 서진 왕조의 친왕을 비롯한 약 48명의 고위직들이 모조리 포로로 잡혀버렸다. 뒤이어 낙양이 포위당하고 사태가 급박하게 전개되었음에도 불구하고 회제 사마치는 각 지방에서 파견한 지원군 만으로 낙양을 지켜낼 수 있다고 생각했으나, 실상은 그와 완전히 반대로 돌아갔다.

311년 5월 낙양에 유총의 군대가 들이닥쳤고, 황궁을 약탈한 뒤 관리들과 종실을 대거 학살하였다. 이때 회제와 양황후 역시 사로잡혀 끌려갔다. 313년, 유총은 사마치를 비롯하여 포로로 잡은 인원 10만여 명을 모조리 죽였다. 그해 여름에 장안에서 민제 사마업이 옹립되었으나, 서진은 이미 낙양 함락과 회제의 죽음으로 사실상 멸망한 상태였다. 오랜 전란으로 장안은 총 가구수가 100호도 되지 않았으며 사용 가능한 마차 역시 4대밖에 없었다.

314년 관동 지역을 차지한 한 왕조는 장안을 급습했고, 공격 자체는 실패하기는 했지만 이것은 민제 정권하의 서진이 스스로를 방어하는 데에도 역량이 부족하다는 것을 여실히 보여주었다. 결국 316년 유요가 침공해오자 서진 임시정부는 항복하였다.

3. 3. 1. 전조와 후조

유총은 서진을 멸망시킨 뒤 화북 대부분을 차지하였지만, 그의 사후 그의 후계자였던 유요와 개국공신 석륵 사이에 갈등이 생겼다. 결국 석륵은 전조에게서 독립하여 '조(趙)'를 건국했다. 앞서 유요가 석륵보다 먼저 '조(趙)'를 국호로 사용했기에, 먼저 세워졌던 흉노족 유요의 조나라를 '전조'라고 하며, 뒤에 세워졌던 갈족 석륵의 조나라를 '후조'라고 하여 따로 구분한다. 곧 양측은 서로 맞붙게 되었는데, 석륵은 329년 유요를 패사시킨 뒤 전조를 멸망시켜 화북을 통일했다.[7]333년 석륵이 죽고 그의 아들 석홍이 즉위했으나, 실권자이자 그의 사촌이었던 석호가 석홍을 폐위시킨 뒤 스스로 즉위했다. 석호는 성격이 매우 포악하고 잔인하여 많은 사람들을 죽였으며 공포 정치를 펼쳤다. 이 시기가 후조의 전성기였는데, 석호 사후에는 황족들끼리의 계승 분쟁으로 크게 쇠약해져 곧 멸망하게 되었다. 석륵의 양자였던 한족 출신의 염민은 양부(養父)가 사망하자 성씨를 '염(冉)'으로 고쳐 염위(冉魏)를 건국하였다. 염민은 351년에 후조를 완전히 멸망시켰으며, 이민족에 대한 복수를 감행하여 다수의 갈족을 학살하였다. 후조가 멸망하자 화북 각지는 완전히 군웅할거 상태가 되었는데, 요동에서는 선비족 모용씨가 전연(前燕)을 건국하였으며 관중에서는 저족 출신의 부홍(苻洪)이 전진(前秦)을 세웠다. 그러나 염위는 얼마 안가 전연의 명장 모용각에게 패망하였고, 전연과 전진은 각각 관동과 관서로 화북을 양분한 뒤 중국 북부의 패권을 다투었다.

3. 3. 2. 전연과 염위

석륵 사후 후조는 내분으로 쇠약해졌다. 석륵의 양자였던 염민은 성을 염(冉)으로 고치고 염위(冉魏)를 건국하여 351년에 후조를 멸망시켰으나, 전연의 명장 모용각에게 패망하였다.[5]3. 4. 중기

서진이 붕괴한 이후 각지에서 여러 군벌들이 독립을 주장했다. 301년 한족 장궤가 량주 일대를 장악하고 국호를 전량이라 하였으며, 304년 저족 출신의 이웅이 사천 일대에서 성한을 건국하였다. 315년에는 선비족 탁발씨 출신의 탁발의로가 내몽골에 대나라를 세웠다.유총은 서진을 멸망시킨 뒤 화북 대부분을 차지하였지만, 그의 사후 후계자였던 유요와 개국공신 석륵 사이에 갈등이 생겼다. 결국 석륵은 전조에서 독립하여 '조(趙)'를 건국했다. 유요가 먼저 '조(趙)'를 국호로 사용했기에, 흉노족 유요의 조나라를 '전조', 갈족 석륵의 조나라를 '후조'라고 구분한다. 석륵은 329년 유요를 격파하고 전조를 멸망시켜 화북을 통일했다.

333년 석륵 사후, 아들 석홍이 즉위했으나 사촌 석호가 석홍을 폐위시키고 즉위했다. 석호는 포악한 공포 정치를 펼쳤고, 이 시기가 후조의 전성기였다. 석호 사후 황족 간 계승 분쟁으로 후조는 쇠약해졌다. 석륵의 양자 염민은 성씨를 '염(冉)'으로 고쳐 염위(冉魏)를 건국, 351년 후조를 멸망시키고 갈족을 학살하였다. 후조 멸망 후, 요동에는 전연(前燕), 관중에는 전진(前秦)이 건국되었다. 염위는 모용각에게 패망, 전연과 전진이 화북을 양분하여 패권을 다투었다.

3. 4. 1. 전진의 통일과 쇠퇴

357년, 부홍의 손자 부견이 반정을 일으켜 전 황제였던 부생을 폐위시키고 제위에 올랐다. 그의 치세에 전진은 본격적인 전성기를 맞이했다. 우선 부견은 명재상 왕맹(王猛)을 기용하여 내치에 힘을 기울이는 한편, 370년에 전연을 침공하여 멸망시키고 화북 대부분을 지배하에 두었으며, 373년에 동진의 사천 지역을 정복하고 376년에는 전량과 대나라까지 멸망시킴으로써 화북을 통일하였다.이러한 치적을 쌓으면서, 오호 십육국 가운데 전진은 통일적인 힘을 가장 강력하게 발휘했던 왕조가 되었고, 그 강역이 화북뿐만 아니라 한반도 북부에서 서역까지 미쳤다. 부견은 스스로를 진시황이나 한고제처럼 '통일 중화제국의 황제'라는 연장선상에 놓았으며, 단순히 저족의 통치자가 아닌 한족과 이민족을 아우르는 황제가 되고자 했다. 이를 위해 부견은 100만이 넘는 대군을 일으켜 383년 동진을 침공했다.

그러나 그해 11월에 벌어진 비수대전에서 전진군은 동진의 기만책에 휘말려 크게 패배했고, 이 전투의 패배로 전진의 국력은 단번에 쇠퇴하기 시작하였으며 각지에서 독립을 고대하던 여러 민족 군벌들이 할거하였다. 따라서 화북 일대는 다시 여러 왕조들이 난립하는 혼란기로 접어들게 되었다.

3. 5. 후기

비수대전 이후 전진이 급격히 붕괴되면서 각지에서 여러 군벌들이 독립했다. 요장은 후진을, 모용수는 후연을 건국했으며, 서진, 후량, 대 등도 건국되었다.[1]후연과 후진이 가장 강력했으나, 선비족 탁발규가 건국한 북위와 흉노족 혁련발발이 건국한 북하가 이들을 누르고 강대해졌다.

3. 5. 1. 북위의 등장과 화북 통일

선비족 탁발규가 건국한 북위는 후연과 북하를 격파하고 성장했다.[1] 395년에 북위에 패배한 후연은 남연과 북연으로 분열되었고, 대부분의 영토를 북위에게 빼앗겼다. 후진 또한 북하에게 공격당해 영토를 상실하다가 417년 동진의 유유에게 멸망당했다.북하는 유유가 물러간 뒤 장안을 탈취하여 북위와 함께 화북을 양분했으나, 427년 북위에게 패한 뒤 쇠퇴를 거듭하다 431년에 멸망당했다.

결국 436년에 북연을, 439년에 북량을 멸망시킨 북위가 마침내 화북을 통일하니 이로써 오호십육국 시대가 막을 내리고 남북조시대가 시작되었다.[2]

3. 5. 2. 동진의 북벌 및 유유의 찬탈

동진은 환온, 유유 등이 북벌을 시도하여 일부 성과를 거두기도 했지만, 결국 화북 수복에는 실패했다.[8] 유유는 북벌의 공을 바탕으로 권력을 장악하고 동진을 멸망시킨 후 유송을 건국했다.313년, 사마예(진 원제)는 조적에게 북벌을 명했으나, 조적은 황하 이남의 허난성 일대를 탈환하고도 원제의 견제로 인해 홧병으로 사망했다.[8]

347년, 환온은 성한을 멸망시키고, 354년 전진에게서 장안을, 356년 요양으로부터 낙양을 잠시 탈환하였다. 369년에는 하북까지 진군했지만 전연에게 패했다. 환온은 황제가 될 야망을 품고 371년에 폐제 사마혁을 폐위시키고 간문제 사마욱을 옹립시켰으며, 그의 아들 환현은 안제 사마덕종으로부터 선양을 받아 황제가 되었으나 유유에게 패사하였다.

유유는 409~410년에 남연을 멸망시키고, 416년에 후진을 멸망시켜 낙양과 장안을 함락시켰다. 그러나 장안과 관중 지방은 혁련발발에게 함락되었고, 유유는 420년 공제 사마덕문을 폐위시키고 유송을 건국했다.[8]

4. 강역과 행정 구역

서진 말기에는 전국에 21개의 주가 있었다.[13] 오호십육국 시대에 북중국에 있던 이민족 왕조들의 최대 범위는 화북에 국한되었으며 국경 변동이 빈번했다. 전조, 후조, 전진 등이 잠시나마 중원 지역을 통일하기는 했으나, 이는 일시적이었다. 전진은 한때 화북, 화중 북부, 사천 등지를 점유했는데, 이는 오호십육국 단일 국가 중 가장 큰 범위였다.

이민족 왕조들의 행정 구역은 대부분 서진을 계승하여 주, 군, 현의 3단계 체제를 채택했다. 비록 각국이 차지하는 면적은 그리 크지 않았지만, 이들은 많은 주를 설립하여 각 주의 경계를 크게 축소시키는 정책을 취했다. 또한 전조(前趙)가 유주(幽州)를 북지군(北地郡)에, 후진(後秦)이 기주(冀州)를 포판(蒲坂)에, 남연(南燕)이 서주(徐州)를 거현(莒縣)에 설치한 것처럼 자신들이 설치하지 않은 주·군을 그들의 경내에 설치하기도 했다. 한편 자신들의 영토를 표시하기 위해 종종 국경을 넘어서 인접한 국가의 주를 영내에 설치하는 경우도 있었다. 그래서 여러 나라가 같은 이름의 주를 동시에 소유하는 상황이 벌어졌는데, 나중에 북위가 화북을 통일한 후 이러한 행정구역들을 모두 합치자 주의 영역은 축소되었으며, 군은 의미를 잃어버리고 곧 폐지되었다.[14]

또한 이민족 왕조들은 유랑민(流民)들의 본적을 따서 새로운 주·군의 이름을 정한 '교주군현(侨州郡縣)'을 만들었다. 모용외가 요동에 있을 때, 그는 자신에게 귀순한 사람들 중 기주인들이 거주하는 군을 기양군으로 명명하고, 같은 방식으로 예주인들은 성주군, 청주인들은 영구군, 병주인들은 당국군으로 각각 바꾸어 불렀다. 또한 서진 말기 하서(河西)에는 이미 유민들을 위한 군현이 있었으며, 양주자사 장궤는 유민들을 위해 무흥군을 설치하기도 했다. 405년, 서량 초대 황제 이고는 남인이 회계군에, 중주가 광하군에 거주하도록 했다. 이들 군현은 동진 및 남조의 교주군현과 거의 같은데, 남조는 유민의 본적지가 아닌 대략적인 지명을 사용했다는 점이 차이점이다.

십육국들도 서진처럼 행대(行臺)를 두었지만, 그 성격은 좀 달랐다. 위진(魏晋) 시대의 행대는 전쟁이 일어났을 때 중앙기관인 상서대에서 파견하여 조정의 종군도독을 대표하는 기관으로, 기동하는 행정 단위(상서대 관리 일부일 수도 있고 사절만 있을 수도 있음)였다. 그러나 십육국의 행대는 상서대의 파견 단위로서, 전략적인 위치에 설치된 지방 최고의 군정기구였다. 예를 들어, 후조의 석륵은 양국(襄國)을 수도로 세운 뒤 중요 거점이었던 낙양에 행대를 설치했으며, 후연의 모용수는 행대를 계(薊)에 설치한 뒤 모용성을 그곳의 상서좌복사록행서사로 삼았다. 북위 초기에는 업과 중산에 모두 행대가 설치되어 행정·군사적 요충지 역할을 했고 남북조 시대에 이르러 행대는 점차 최고위 지방행정기관으로 거듭났다. 그러나 행대는 내향적인 성향이 매우 다분했기 때문에, 자칫하면 지방 군정의 권력을 장악하고 각 지방에 대한 중앙정부의 통제력을 약화시키는 부작용을 불러일으킬 수 있었다.

5. 정치 체제

오호십육국 시대의 정치는 비교적 혼란스러웠다. 황권이 제대로 안정되지 않았으며, 종친들에게 군권을 주어 지방에 분치시키는 일이 자주 있었고, 제후들이 독립을 원하는 경우도 있어 통치자와 왕조가 자주 교체되었다. 또한 각지에서 군벌들이 거병하는 경우도 있었는데, 전진이 비수대전에서 동진에게 패하자 순식간에 화북 일대가 혼란해진 것이 대표적이다.[15]

이를 방지하고 정권을 공고히 하기 위해, 황제는 비열하며 잔혹한 수단까지 동원하여 황권을 저해하는 불안 요소들을 제거하거나 혈육상잔을 벌여야 했다. 후조 천왕 석호와 그의 아들인 석진(태자), 석선, 석도가 권력 다툼을 벌인 것,[15] 후연 시조 모용수가 전연에 있을 때 모용평 및 모용위와의 정치적 싸움에서 패하여 적국 전진으로 망명한 것 등이 대표적이다. 훗날 북위가 화북을 통일하고 나서야 이러한 황권 불안 문제는 대체로 일단락되었다.[15]

십육국 시대 정치의 특징 중 하나는 이민족(胡)과 한족(漢)을 분리하여 지배하는 호한분치 체제를 채택하여 별도의 조직을 설립한 뒤 통치를 실시했다는 것이다. 예를 들어, 전조의 유총은 농경민을 통치하는 조직인 좌우사예와 내사를 두어 한족을 다스렸으며, 단선우 및 우보급도위를 두어 유목민을 다스렸다. 또한 한인은 전통적인 호(戶) 단위로 관을 두고 한족의 전통 방식에 따라 통치했지만, 유목민은 낙(落, 천막으로 생계를 꾸리는 단위) 단위로 서로 다른 계통의 관리들을 두어 각자의 부족 전통에 따라 통치했다.[15] 한편 종친과 부족 중심의 정군 구조 역시 이 무렵의 특징 중 하나였다. 원래 유목사회에서 부족과 혈연 중심의 통치 체제는 흔했는데, 이것을 중국에서 그대로 실시할 경우 부족장들이 강한 권력을 가지게 됨으로써 황제의 권위가 약화되고, 관료 기구가 힘을 쓰지 못하며, 부족장들 간의 갈등으로 내분이 일어나기 쉬운 단점을 지니고 있었다.[15] 전진의 부견과 왕맹이 이러한 문제점을 해결하고자 개혁을 추진했으나 완전히 성공하지는 못했고, 북위의 탁발규가 부락해산을 단행하고 새로운 통치 기관들을 설립함으로써 이러한 통치 특색은 점차 약화되었다.[15]

유연, 부견과 같은 많은 오호의 군주들은 한족의 문화를 수용하여 유교를 장려하고, 구품중정제 등의 제도를 채택하여 인재(세족)들을 선발하였다. 하지만 이들 세족이 이민족 군주들과 협력한 것은 주로 목숨을 부지하기 위함이었고, 실제로 많은 세족들이 이들의 문화가 미개하다고 얕잡아 보았으며, 심지어 일부 세족들은 이민족 왕조에서의 자신의 출세를 부끄러워하여 훗날 자신이 죽을 때 출사 경위를 묘비에 써넣지 말라고 자손들에게 경고하기도 했다.[15] 석륵의 정사족 구법, 부견의 사족 회복, 모용보의 정사족 본관과 같은 여러 정책들은 모두 세족의 권리를 인정하여 그들을 자신의 편으로 끌어들이고자 한 것이었다. 실제로 석륵은 다른 국가를 정벌하고 한 지역을 점령할 때마다, 반드시 그곳의 세족을 소집하여 부하들에게 이들을 절대 모욕하지 말라고 명하기도 했다.[15] 화북이 혼란해졌을 때 많은 인구가 요동으로 이주하였는데, 이때 모용외는 교군을 두어 이들을 수용하고 그곳의 세족들을 적극적으로 등용하였다. 이들은 나중에 전연의 초석이 되었으며, 이러한 관습은 후연 및 서연, 남연까지 계속 이어졌다. 전진 황제 부견 역시 그의 재상 왕맹의 영향을 받아 한족 문화를 빠르게 수용하였다. 그는 전연을 멸망시킨 뒤 왕맹의 건의를 듣고 관동 세족을 중용했는데, 그 덕분에 왕맹과 사대부들이 이끄는 관료 기구 하에서 전진의 국력은 매우 높아질 수 있었다. 북위의 선비 탁발씨도 개국 초기부터 청하 최씨 등의 세족을 중용하고, 구품중정제를 실시하였으며, '중정관'과 같은 한족의 통치 체제를 도입했다. 이것들은 모두 이민족 왕조들의 발전을 촉진시켰다.[15]

6. 주변 국가들

오호십육국 시대에는 한반도 북부, 몽골 고원, 서역 등지에서 여러 국가 및 부족들이 흥망성쇠를 거듭했다.

동북방에서는 고구려가 지역 강국으로 성장하기 시작했다. 고국원왕 시기에 전연의 침입으로 잠시 위축되기도 했지만, 이후 광개토대왕 대에 이르러 고구려는 전성기를 맞이하게 된다.[37] 고구려 북쪽에서는 해족(타타비)과 거란이 등장하였다.

몽골 고원에서는 유연이 급격히 성장했다. 유연은 북위와 대립하였으나 대체로 열세였으며, 휘하 유목민족의 계속된 반란으로 쇠퇴하여 552년 돌궐에게 멸망하였다.[7]

토욕혼(吐谷渾)은 모용토욕혼이 전연의 모용외와의 불화로 청해 북부로 이주하여 세운 나라이다.[14] 이들은 점차 세력을 확장하여 감숙 남부와 사천 북서부까지 지배했으며, 실크로드 일부를 장악하고 중개 무역으로 번영했다. 남조와 교류하고 북위와 동맹하여 북하를 멸망시키는 등 활발한 대외 활동을 펼쳤으나, 7세기 중반 토번에게 멸망하였다.[14]

서역에는 구자, 소륵, 차사, 우전 등이 있었는데, 이들은 감숙 일대에 세워졌던 양(涼) 왕조들의 영향을 받았다.[14]

6. 1. 고구려와의 관계

고구려는 광개토대왕 시기에 신라, 백제 등을 정벌하고 후연과의 전쟁에서 요하 유역과 요동반도를 점령하면서 전성기를 구가하였다.[37] 후연 황제 모용희는 두 차례나 출병하여 요동 지역을 탈환하려 하였으나 목적을 달성하지 못했다.[37]

북연 왕 풍홍은 망명을 위해 고구려로 도망쳤으나, 왕처럼 행동하며 명령과 존경을 요구하여 장수왕에게 처형되었다.[37]

6. 2. 유연과의 관계

유연은 몽골 고원에서 급격히 성장했다. 유연의 시조 목골려는 원래 선비 탁발부의 노예였으나, 북중국으로 남하하자 몽골 초원으로 갔다고 한다. 그의 후손인 사륜 시대에 유목민족들을 복속시키고 '구두벌가한'을 칭하며 유연 제국을 건설하였다. 이들은 막북을 재패하고 투라강 일대에서 철륵을 물리쳤으며, 탁발부가 건국한 북위와 대립하였다. 그러나 북위와의 전쟁에서 대체로 열세였으며, 휘하 유목민족의 계속된 반란으로 쇠퇴하였다. 유연은 552년 돌궐에게 멸망하였다.[7]6. 3. 서역과의 관계

구자, 소륵, 차사, 우전 등 서역 소국들은 감숙 일대에 세워졌던 전량, 후량, 서량, 북량 등 양(凉) 왕조들의 지배를 받거나 영향을 받았다. 전량은 서역에 고창군과 전지현(阗地縣)을 설치하고 사주자사(沙州刺史) 산하 고창태수(高昌太守)의 관할하에 편입시키는 등 서역 경영에 힘을 기울였다. 또한 서역장사영(西域長史營), 무기교위영(戊己校尉營), 옥문대호군영(玉門大護軍營) 등을 설치하여 서역의 일상 사무에도 관여하였다. 다른 양 왕조들도 이 제도를 유지하였다.[14] 382년, 전진 황제 부견은 휘하의 여광을 서역으로 파견하여 그곳에 도호부를 설치하였는데, 훗날 여광은 후량을 세우고 아들 여복을 서역대도호(西域大都護)로 임명하였다.7. 군사 조직

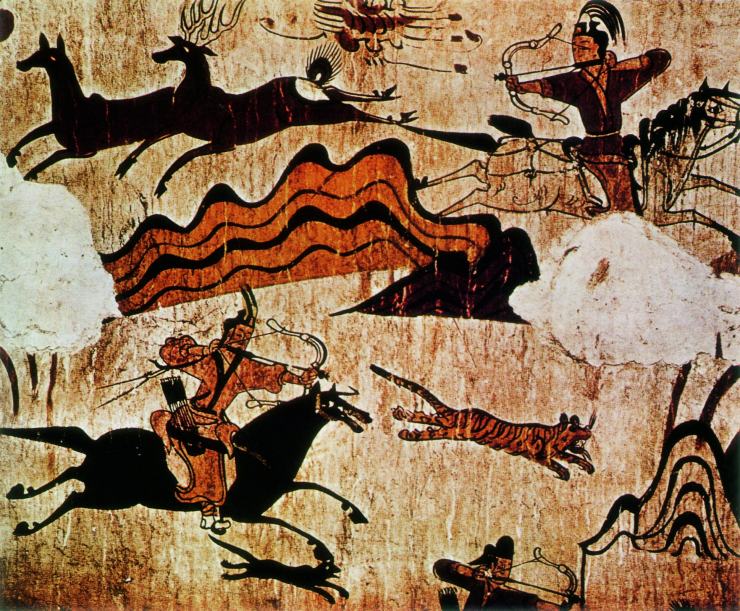

오호십육국 시대의 군사 조직은 대부분 이민족 분치제도 또는 호한분치 제도를 따랐으며, 한 국가 내에서 두 가지 다른 군정 체제를 병행했다. 군사 통수권자는 선우대와 도독중외의 여러 군사들로 나뉘어 병립하였다가, 정세에 따라 점차 통합되었다. 이들의 병제는 대체로 서진의 병제와 유사했으며, 중군·외군 조직 및 도독·장성 등의 직책이 있었다. 중군은 중앙정부 직속 군대로 수도를 보위했고, 외군은 중앙정부 직할령 내 각 주 도독들이 통솔하는 군대였다. 각국의 병권 대부분을 황실 종친 및 실권자들이 장악했다.[16][17]

각국의 군대는 기병을 중심으로 편성되었고, 보병은 그 다음이었다. 이는 이민족들이 대부분 북방 유목민족 출신이라 기마술에 능했기 때문이다. 다만, 공성전이 등장하고 한족이 군대에 편성되면서 보병의 수도 점차 증가했다. 병역 제도는 본국 전 국민에게서 병사를 징집하는 '부족병제(部落兵制)'를 실시하면서, 위진 시대 병제의 특징과 유목민족 특유의 병용제를 겸비했다.[18][16]

오호십육국 시대에 각국의 기병 전력은 발전을 거듭했다. 등자가 보편화되면서 양손을 자유롭게 사용할 수 있게 되었는데, 이는 기병의 전투력을 향상시켰다. 마갑 역시 원거리 공격으로부터 말들을 보호하기 위해 개발되어 보편적인 장비가 되었다.[19]

8. 사회

오호십육국 시대 초기에는 전란으로 인해 많은 한족 인구가 남쪽으로 이동하거나 독자적인 요새(독벽(塢堡))를 구축하여 자구책을 마련했다.[37] 북방 민족과 한족 사이에는 갈등과 융합이 동시에 진행되었으며, 문화적 차이와 충돌, 학살 등이 빈번하게 발생했다. 하지만 시간이 지남에 따라 민족 간의 융합이 이루어지면서 사회는 점차 안정되었고 인구도 증가했다.

팔왕의 난과 영가의 난을 거치면서 중원은 황폐화되었는데, 이민족의 침입으로 이는 더욱 가속화되었다. 오호 출신의 군주들도 약탈을 일삼고 북중국의 사회구조를 파괴하는 등의 악행을 행했다. 따라서 중원에 남아있던 여러 세족과 백성들은 험난한 환경 속에서 향촌과 가족들을 모아 독벽이라 불리는 요새를 건설하여 스스로를 지키고자 했다.[37] 이후 유랑민들이 잇달아 이곳에 의탁하면서 그 세는 더욱 커져나갔다. 이민족 출신의 군주는 건국 이후 중원 지역을 통치하기 위해서는 그곳의 지리와 제도 등을 잘 알고 있던 토착민(세족, 사대부 등)의 협조가 필요했기 때문에, 꽤 많은 독벽들이 그 지역에 있던 이민족 군주들과 협력하여 자신의 안위를 보장받기도 했다. 어려운 처지로 인해 북방의 세족들에게는 동족을 항상 보살펴주는 전통이 생겨났으며, 가족은 대가족화 되는 경향을 보여주었고 먼 곳에서 온 친척이 있으면 적극적으로 도와주게 되었다. 한족을 결속시키고 행정적으로 이민족들의 정치에 참여하게 된 이후에도 북방의 세족은 전란으로 쇠퇴하지 않았을뿐만 아니라, 오히려 그곳에 남아 있던 일부 이민족들을 오랜 세월에 걸쳐 한인 문화에 융합시키는 성과를 거두었다.[37]

독벽은 자급자족 사회단체의 성격을 띠고 있었으며, 이곳에 귀순한 유민들은 독벽 주민들의 보호를 받을 수 있었다. 그 대신 이들은 독벽 지휘부의 명령에 복종해야 하고, 평시에는 군사훈련과 농업생산을 병행하며 전시에는 독벽을 보위하는 병력이 되었다. 또한 생산 소득 일부는 반드시 지휘부에게 납부해야 했다. 독벽 지휘부는 생산과 군사에 대한 정책 뿐만 아니라 교육과 법 제정도 주도했다. 이러한 독벽의 수는 꽤 많았는데, 종종 이들의 협력이나 불참에 따라 전쟁의 전세가 좌우되었기 때문에 오호 군주들은 이들을 꺼려하면서 자신의 편으로 회유하려 애썼다. 이후 북위가 화북을 통일하면서 독벽들은 점차 해산되었다.[38][39]

9. 경제

오호십육국 시대 초기에는 전란으로 인해 황허 일대 및 관중 지역이 큰 피해를 입었다. 많은 사람들이 사망하거나 남쪽으로 이동했고, 중원에 남은 한족들은 이민족에 대한 불신이 컸기 때문에 경제 발전이 어려웠다. 유목 생활을 하던 이민족들이 세금 및 경제 분야에 어두웠던 것도 경제 발전을 더디게 한 원인 중 하나였다.[33]

그러나 점차 안정기에 접어들면서 경제는 발전하기 시작했다. 전조의 유요와 후조의 석륵이 경쟁하면서 화북 지역은 초토화되었지만, 후조가 통일된 이후 석륵은 농업과 뽕나무 재배를 장려하고 세금을 감면하는 등의 정책을 펼쳐 경제력을 회복시켰다. 일부 왕조는 건국 초기부터 내정을 잘 다지고 유랑민을 적극적으로 유치하여 경제 발전을 꾀했다. 성한이 건국되기 이전부터 많은 유민들이 이웅에게 의탁했으며, 건국 직후 사천 지역은 '일은 적고 역이 없으며 백성은 부유하여' 가장 안정된 지역이 되었다. 전연의 모용황은 요동을 통치할 때 황무지를 개척하여 유랑민들을 정착시키고 농사를 짓도록 했다. 전량이 통치하던 하서 지역은 전란이 적어 많은 유민들이 귀순했고, 그 덕분에 농업과 축산업이 크게 발달했다. 실크로드도 원활하게 유지되었고, 많은 상인들이 오가면서 전량의 수도 고장은 상업과 문화 교류의 중심지가 되었다.[34][35]

전진의 부견 재위기에 경제 발전은 절정에 달했다. 부견은 유학을 숭상하고 문교를 장려했으며, 한족 왕맹을 재상으로 등용하여 경제 진흥 정책을 펼쳤다. 그 결과 관중의 농업, 수공업, 상업이 크게 발전하여 '관중은 평안하고 백성은 풍요로우며 즐겁다'라는 말이 나올 정도로 번영했다. 이는 전진이 화북을 통일하는 기반이 되었다. 전진 붕괴 이후 후진의 요흥은 형벌을 중시하고 부정부패를 엄격히 처벌하여 관중의 경제를 회복시켰다. 서량의 이고는 옥문관과 양관의 황무지를 개척하여 곡물 생산량을 늘리고 백성들의 생활을 안정시켰다. 북연의 풍발은 백성들의 부역을 줄여주었고, 남량의 독발오고는 농업 진흥에 힘써 각 국가의 경제 발전에 기여했다.[36]

10. 문화

'''붉은색''': 불교의 북방 전파 경로.

'''파란색''':불교의 남방 전파 경로.

자세한 것은 중국의 불교 문서를 참조.||300px]]

변방의 여러 종족들은 화북 지역에 진입한 후 서로 전투를 벌였다. 이들 국가 중 전진과 후진의 문화가 가장 번성했고, 모용씨가 세운 전연과 후연이 그 뒤를 이었다. 또한 한족 출신의 장궤와 이고가 건국한 전량 및 서량은 '하서문화(河西文化)'라 불리는 독특한 문화를 자체적으로 발전시키면서 당시 감숙 지역의 문화 중심지로 거듭났다. 각국의 통치자들은 정권 안정화를 위해 교육 발전에도 관심을 기울였다. 전조의 유요는 태학, 소학교를 설립하고 그곳에서 인재를 선발했으며, 전연의 모용황은 관학(官學)을 설치하고 직접 그곳의 교재인 《태상장(太上章)》 과 《전계(典誡)》를 저술했다. 후진과 남량은 율학(律學)을 설치하고 지방의 산리(散吏)들을 소집하기도 했다.[40]

도교는 후한 말에 '오두미도(五斗米道)'라는 형태로 나타났으나 서진을 거쳐 오호십육국 시대에 쇠약해졌으며, 시대 말기 북위의 구겸지가 개혁을 단행할 때까지 불교와 맞설 세를 구축하지는 못하였다.[42]

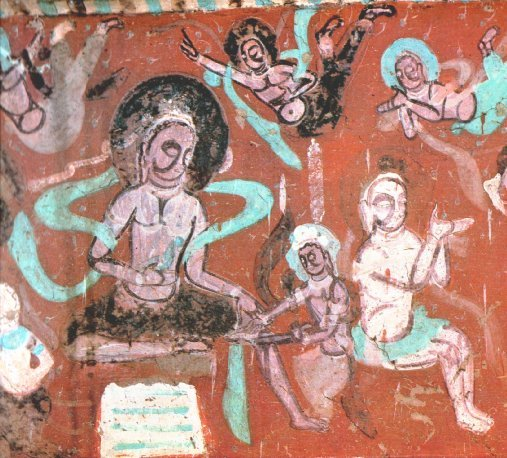

10. 0. 1. 불교의 융성

불교는 후한 시기에 실크로드를 통해 중국에 전래되었지만, 당시에는 민간에 도교가 성행하여 크게 발전하지 못했다. 그러나 오호 십육국 시대가 시작되면서 잦은 전쟁과 혼란으로 고통받는 백성들은 삶의 허무함과 정신적 의지처의 부재를 느끼게 되었다.[41] 오호십육국의 군주들은 불교의 '계악수선(戒惡修善)'과 '육도윤회(六道輪廻)' 교리를 이용해 백성들을 달래고, 외래 종교인 불교를 통해 정권의 기반을 다지려 했다. 이러한 배경 속에서 불교는 북중국에서 유행하기 시작했고, 장강 이남의 불교와 교류하게 되었다.[41]

이 시기에는 여러 국가에서 승려를 파견하고 불교 서적을 수입했다. 특히 불도징(佛圖澄), 도안(道安), 구마라습(鸠摩羅什) 등의 승려들은 불교 발전과 전파에 큰 노력을 기울였다. 석륵, 석호, 요흥 등 오호십육국의 군주들은 불교 발전을 적극적으로 지원했다.[41]

- '''불도징'''(佛圖澄): 서역 출신 승려로, 경문과 환술에 능했다. 영가의 난 이후 석륵을 교화하여 백성들의 어려움을 구하고자 노력했으며, 왕의 고문으로서 군사와 정치에도 참여했다. 그는 북방 민족을 불교 문화와 신통력으로 이끌었으며, 후조의 왕 석륵과 석호는 그를 '대화상(大和尚, 고승)'이라 칭하며 존경했다. 후조 황실의 후원으로 불교 포교가 강력하게 추진되었고, 335년 석호가 업으로 천도하자 그를 따라 계율 엄수와 전도에 힘썼으며, 한인(漢人)의 출가를 허용하도록 했다. 그가 창건한 사원은 893개, 그의 가르침을 받은 승려는 1만 명에 달했다고 한다.

- '''도안'''(道安): 불도징의 제자로, 스승 사후 그를 대신하여 많은 제자들을 지도했다. 전란을 피해 여러 곳을 유랑하다가 혜원 등 400여 명의 문하생과 함께 호북 일대에 단계사(檀溪寺)를 짓고 엄숙한 구도와 연수를 중심으로 하는 교단을 조직하여 국왕과 귀족의 존경을 받았다. 말년에는 전진 황제 부견의 초빙을 받아 장안으로 가서 국가 고문으로 추대되었고, 카슈미르 출신 승가발징(僧伽跋澄), 승가제바(僧伽提婆), 토하라국 출신 담마난제 등 외국 승려들을 도와 소승경전 번역을 완성했다. 그는 불경을 정리하고 번역하는 데 힘썼으며, 장안을 북방 불교의 역경 중심으로 운영했다. 『종리중경목록(綜理衆經目錄)』을 편찬하고 승려의 성을 '석(釋)'으로 규정하는 등의 업적을 남겨 사찰 제도의 기초를 닦았고, 그의 제자들은 각지로 흩어져 포교의 주역이 되었다.

- '''구마라습'''(鸠摩羅什): 서역 구자국 출신으로, 본명은 쿠마라지바(कुमारजीव)이다. 382년 전진 황제 부견은 도안의 건의를 받아들여 여광에게 그를 장안으로 모셔오도록 명령했다. 그러나 전진이 비수 전투에서 패하고 여광이 양주에서 할거하면서 약 17년간 그곳에 머물렀다. 401년 후진의 요흥이 그를 맞이하여 장안으로 이주했고, 요흥은 그에게 국사의 예를 갖춰 불교 경전 번역을 부탁했다. 『반야경』, 『중론(中論)』, 『십이문론(十二門論)』, 『백론(百論)』, 『대지도론(大智度論)』, 『법화경(法華經)』 등 35부 2백여 권의 경전을 번역했으며, 이들은 불교 교파 및 종파의 주요 근거가 되었다.

전진의 군주 부견은 불교 학문을 강력하게 후원했다. 379년 양양을 점령한 후, 승려 도안을 장안으로 초청하여 불교 경전을 목록화하게 했다. 쿠차 출신 승려 구마라집의 가르침이 장안에 도달하자, 도안은 부견에게 구마라집을 초청할 것을 조언했다. 382년, 부견은 장군 여광을 파견하여 서역 (타림 분지)을 정복하고 구마라집을 장안으로 데려오게 했다. 여광은 쿠차를 점령하고 구마라집을 붙잡았지만, 383년 비수 전투 이후 전진 왕국은 멸망했다. 여광은 후량을 건국하고 구마라집을 18년 동안 간쑤성 서부에 억류했다. 401년, 후진의 군주 요흥이 전량을 정복하면서 구마라집은 장안에 정착하여 중국어로 불교 경전을 번역하는 가장 영향력 있는 번역가 중 한 명이 되었다.

둔황의 막고굴에 있는 가장 오래된 석굴은 전량 시대에 조각되었다. 맥적산 석굴에 대한 작업은 후진 시대에 시작되었다. 빙령사는 서진 시대에 시작되었다. 북량 아래 허시 회랑에 수많은 다른 석굴이 건설되었다.

오호 십육국 시대는 이전 시대와 달리 외래 종교인 불교를 적극적으로 수용했다. 오호 군주들은 스스로 불교도가 되거나 불교를 통해 민중을 교화하려 했다. 이들은 고승을 영험한 존재로 대우하여 정치 고문이나 군사로 활용하기도 했다. 후조의 석륵과 석호가 숭배한 불도징이 대표적인 예이다. 불도징의 문하에서는 석도안이나 축승랑 등 한족 고승이 배출되어 불교를 더욱 확산시켰다. 전진의 부견은 샹양의 도안을 무력으로 획득하고, 도안의 추천으로 구자에서 명성이 높았던 구마라습을 장안으로 맞이하려 했다. 그러나 구마라습을 맞이하는 과정에서 전진은 멸망했고, 구마라습은 후량에 머물렀다. 결국 후진의 요흥이 구마라습을 장안으로 맞이하여 활발한 번역 사업을 진행했다. 후진은 중국에서 불교를 국가적으로 지원한 최초의 국가이다. 태산에 들어간 승랑에게는 동진의 효무제를 포함한 6명의 군주가 시주를 하며 자국으로 영입하려 했다.

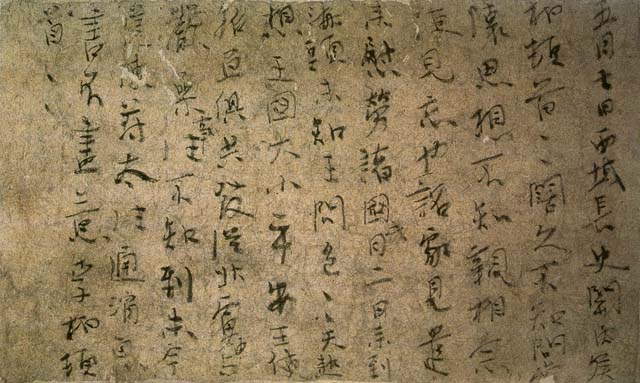

10. 0. 2. 건축 및 서예

불교의 융성은 석굴 조각상의 발전을 크게 이끌었는데, 이 시기에 두드러진 건축 유형은 불사(佛事)와 불탑(佛塔), 석굴(石窟) 등이었다. 중국 4대 석굴 중 둔황 막고굴과 맥적산 석굴은 모두 오호십육국 시대에 만들어졌다.[43]맥적산 석굴은 384년 후진 시기의 승려 악존(乐尊)이 둔황 동남쪽 명사산 기슭에 건립한 석굴로, '동양 조각의 전시관(東方雕塑陳列館)'으로도 알려져 있다. 이곳은 중국에서 유일하게 북조의 석상 조형체계를 잘 보존하고 있는 석굴임과 동시에, 북위부터 명·청까지 이어지는 중국 테라코타 조각 예술의 변천 역사를 비교적 잘 반영하고 있다.

둔황 막고굴은 전진 시기에 건립된 것으로 세계에서 가장 규모가 크고 그 내용이 풍부한 불교 예술지이기도 하다. 특히 아름다운 벽화와 소상(塑像)으로 유명하다. 당시 둔황이 서역 여러 나라와 교류가 빈번했기 때문인지, 건립 초기의 막고굴 일부에는 하서문화(河西文化) 및 서역 예술 양식이 확연하게 드러난다. 막고굴의 수많은 석굴 중 275번째 석굴에는 본생(本生)과 불전(佛經) 등을 묘사한 벽화가 여럿 있는데, 가는 선으로 인물과 사물 등을 그려 호방하고 생동감 넘치는 당대 벽화의 전형적인 모습을 보여준다.[43]

서예로는 전량의 《이백문서(李柏文書)》, 전진의 《비유경(譬喻經)》, 서량의 《십송비구계본경(十誦比丘戒本經)》 및 《묘법연화경(妙法蓮華經)》 등이 있다. 이들 중 《이백문서》와 동진 왕희지의 《이모첩(姨母帖)》은 모두 행서와 해서의 변천 과정을 잘 보여주어 서예 양식 변화 연구에 큰 도움이 된다. 비각(碑刻)으로는 전진의 《광무장군비(廣武將軍碑)》와 《정태위사비(鄭太尉祠碑)》, 북량의 《저거안주조상비(沮渠安周造像碑)》가 유명한데, 그 서체는 대부분 예서(隸書)와 해서(楷書) 사이에 있으며 품격은 예스럽지만 솜씨가 서투르다는 평을 받는다.[43]

참조

[1]

웹사이트

"'汉匈奴归义亲汉张' 印考释" 行知部落 xzbu.com

https://www.xzbu.com[...]

2020-06-02

[2]

웹사이트

环首铁刀, CCTV.com

https://www.cctv.com[...]

2020-06-02

[3]

서적

Military Culture in Imperial China

Harvard University Press

[4]

서적

Medieval Chinese Warfare 300–900

Routledge

2003

[5]

서적

A History of Chinese Civilization

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

1996

[6]

서적

China's Northern Wei Dynasty, 386–535: The Struggle for Legitimacy

Routledge

2020

[7]

서적

The Empire of the Steppes

https://archive.org/[...]

Rutgers University Press

[8]

문서

Li and Zheng, p. 391

[9]

문서

代は北魏の前身であり、仇池は南北朝時代まで存在し、冉魏・西燕・翟魏・後蜀は2-10年と短命であったため、十六国に数えられていない。

[10]

서적

아틀라스 중국사

2007

[11]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[12]

블로그

후한 말기 중국의 여러 민족들

https://m.blog.naver[...]

[13]

문서

《晉書·地理志上》:「晉武帝太康元年......,凡十九州,司、冀、兗、豫、荊、徐、揚、青、幽、平、並、雍、涼、秦、梁、益、寧、交、廣州。」《晉書·地理志下》:「惠帝分桂陽、武昌、安成三郡立江州......懷帝又分長沙、衡陽、湘東、零陵、邵陵、桂陽及廣州之始安、始興、臨賀九郡置湘州。」

[14]

문서

鄒紀萬(1992):《中國通史魏晉南北朝史》第三章〈大動亂時代的人口流動與民族融合〉,第120頁

[15]

문서

《中國文明史 魏晉南北朝》〈第三章 政治制度與法律制度的變遷〉: 第153頁-第155頁.

[16]

문서

《中國文明史 魏晉南北朝》〈第四章 分裂割據時代的軍事文明〉: 第201頁-第203頁.

[17]

서적

아틀라스 중국사

2007

[18]

간행물

论汉魏之际的坞堡组织及其政治形态

2013-11-28

[19]

뉴스

三国时马镫并未出现

http://www.people.co[...]

人民网

2010-08-05

[20]

간행물

十六国北朝人口考索

2013-11-28

[21]

문서

《晋书·李特载记》:“关西百姓流移就谷,相与入汉川者数万家,十余万口”。

[22]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[23]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[24]

서적

征服王朝論文集

稻香出版社

1999

[25]

서적

遊牧民的世界史

讀書共和國

2013

[26]

문서

鄒紀萬(1992年):《中國通史魏晉南北朝史》第二章〈魏晉南北朝的社會形態〉,第115頁

[27]

문서

《宋书·周朗传》:“华夷争杀,戎夏竞威,破国则积尸竟邑,屠将则覆军满野,海内遗生,盖不余半”。

[28]

문서

《晋书·石季龙载记》:“躬率赵人,诛诸胡羯,无贵贱男女少长皆斩之,死者二十余万。尸诸城外,悉为野犬豺狼所食”

[29]

문서

《晋书·石季龙载记·附冉阂载记》:“青、雍、幽、荆州徙户,及诸氏、羌、胡、蛮数百余万,各还本土,道路交错,互相杀掠。且饥疫死亡,其能达者,十有二、三。诸夏纷乱,无复农者”

[30]

서적

十六国北朝人口考索

1987

[31]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[32]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[33]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[34]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[35]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[36]

서적

魏晉南北朝史論稿

1994

[37]

서적

中國通史魏晉南北朝史

1992

[38]

서적

魏晉南北朝史論稿

1994

[39]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[40]

서적

중국통사 위진남북조사

1992

[41]

서적

中國通史魏晉南北朝史

1992

[42]

서적

中國文明史 魏晉南北朝

[43]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com